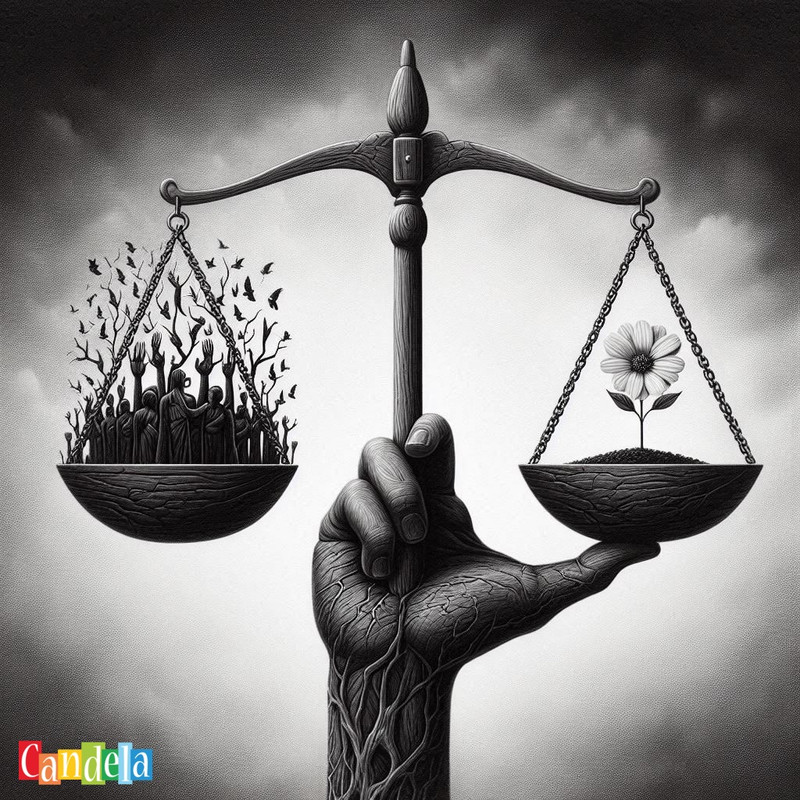

في صميم كل حضارة ينبض سؤالٌ لا يهدأ: ما

الذي يجعل المجتمع عادلًا؟ العدالة الاجتماعية ليست مجرّد مفهوم نظري يُدرَس، بل

هي مرآة تعكس مدى انحياز العالم لقيمه، وكم ابتعدنا عن وعود المساواة. منذ جمهورية

أفلاطون إلى نقد ماركس، ومن رؤى رولز العقلانية إلى صرخات المهمَّشين، تتبدّى

العدالة الاجتماعية كحقلٍ مليءٍ بالتوترات الفلسفية، تتقاطع فيه الأخلاق والسياسة

والاقتصاد مع أسئلة الحرية والانتماء.

العدالة الاجتماعية هي أحد أكثر المفاهيم

إثارة للجدل في الفلسفة السياسية، وتتعلق بالسؤال المركزي: كيف ينبغي تنظيم

المجتمع لتوزيع الموارد والفرص بشكل عادل؟

هنا نستعرض أهم النظريات التي حاولت الإجابة،

مع إبراز نقاط الخلاف بينها:

أولا. نظرية العدالة كإنصاف

(جون رولز)

المبدأ: تُوزع الموارد بناءً على مبدأين:

1. الحريات الأساسية المتساوية للجميع (مثل

حرية التعبير، التصويت).

2. التفاوت المسموح به فقط إذا كان:

مرتبطًا بمناصب مفتوحة للجميع (مساواة في

الفرص).

يُفيد الأقل حظًا ("مبدأ الفرق"،

مثل ضرائب تمويل التعليم العام).

الفكرة الأساسية: تخيل أنك لا تعرف مكانك في

المجتمع (خلف "حجاب الجهل")، أي نظام ستختار؟

انتقادات:

1. روبرت نوزيك: إعادة التوزيع (مثل الضرائب)

تعادل "عملية سطو" على حقوق الملكية الفردية.

2. اليسار الراديكالي: رولز يتجاهل البنى

الاقتصادية الظالمة (كالرأسمالية نفسها).

ثانيا. الليبرتارية (روبرت

نوزيك)

المبدأ:

1. العدالة تعني احترام الحرية الفردية

والملكية الخاصة فقط.

2. ثم أي توزيع للموارد عادل إذا نَجم عن

تعاملات طوعية (بيع، هبة، إرث)، حتى لو أدى إلى تفاوت هائل.

3. الدولة يجب ألا تتدخل لإعادة التوزيع إلا

لحماية الحقوق (السرقة، الغش).

مثال: إذا اختار الناس دفعًا لنجم كرة قدم

أكثر من طبيب، فهذا اختيارهم الحر!

انتقادات:

1. يُهمش حقوق المحرومين (مثل من وُلدوا في

فقر).

2. يتجاهل أن "الحرية" قد تكون

شكلية دون مساواة في الفرص.

ثالثا. النفعية (مثل جيرمي

بنثام)

المبدأ: العدالة هي تحقيق أكبر سعادة لأكبر

عدد، حتى لو تطلب التضحية بحقوق الأقلية.

التوزيع العادل هو الذي يزيد المنفعة

الإجمالية (مثل استثمار الموارد في التعليم بدلًا من ترفيه الأغنياء).

انتقادات:

قد تبرر ظلمًا فادحًا (مثل استعباد أقلية

لرفاهية الأغلبية).

رابعا. المساواة الراديكالية

(كارل ماركس)

المبدأ: العدالة تعني إلغاء الطبقات والملكية

الخاصة لوسائل الإنتاج.

التركيز على التوزيع حسب الحاجة (من كل حسب

قدرته، إلى كل حسب حاجته).

انتقادات:

1. يتطلب دولة شمولية قد تقمع الحريات.

2. يتجاهل حوافز

الابتكار الفردي.

خامسا. القدرات (آمارتيا سن

ومارثا نوسباوم)

المبدأ: العدالة تعني تمكين الأفراد من

القدرات الأساسية (مثل الصحة، التعليم، المشاركة السياسية).

ليس مجرد توزيع موارد، بل ضمان قدرة الناس

على استخدامها (مثل توفير رعاية صحية للمرأة الريفية، ليس فقط مستشفيات).

ميزتها: تجمع بين الحرية والمساواة عبر

التركيز على الفرص الحقيقية، لا الموارد المجردة.

نقاشات معاصرة:

المساواة مقابل الكفاءة: هل إعادة التوزيع

(مثل الضرائب التصاعدية) تُضعف النمو الاقتصادي؟

التمييز الإيجابي: هل معالجة الظلم التاريخي

(كالتفرقة العنصرية) تتعارض مع العدالة؟

العولمة: كيف نطبق العدالة على مستوى عالمي

(مثل توزيع لقاحات الأمراض بين الدول)؟

الخلاصة

الجواب يعتمد على ما تعتبره أساسيًا:

إذا كانت الحرية → نوزيك.

إذا كانت المساواة → رولز أو

ماركس.

إذا كانت الفرص الحقيقية → نظرية القدرات.

الصراع بين هذه النظريات يعكس تناقضات عميقة

في قيمنا: هل نريد مجتمعًا حرًا أم عادلًا؟ وهل يمكن الجمع بينهما؟

إن العدالة الاجتماعية ليست معادلة جاهزة تُطبّق، بل سؤالٌ مفتوحٌ يبقى حيًّا ما بقي الإنسان يسعى للكرامة والمعنى. تبيّن لنا من خلال استعراض المقاربات الفلسفية أن لكل مجتمعٍ وجهه الخاص للعدالة، يرتكز على رؤيته للإنسان وللطبيعة البشرية. ومع ذلك، فإن المبدأ الجامع هو السعي إلى خلق نظمٍ لا تُقصي، وتوزيعٍ لا يُميّز، وفرصٍ لا تُرهن للطبقة أو الجغرافيا أو الهوية. وربما تكون العدالة في نهاية الأمر، لا في بلوغ غاية ثابتة، بل في مواصلة المسير نحوها، مهما بدا الطريق متشعبًا أو مثقلًا بالتناقضات.

تعليقات: (0) إضافة تعليق