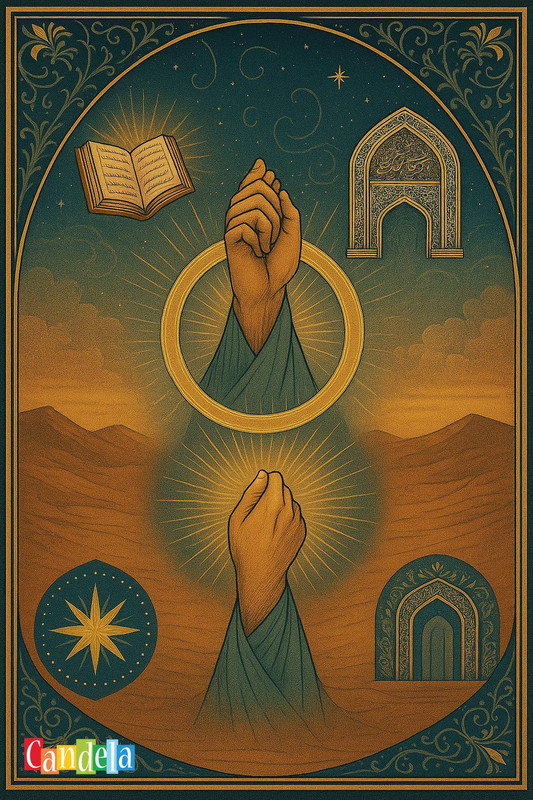

في تاريخ الفكر الإسلامي، يظلُّ عيد الغدير

حدثًا مفصليًا أثار تأويلات متعددة، تراوحت بين السياسي والديني، العقائدي

والروحي. إلا أن العرفان العلوي يقدِّم قراءة متفردة لهذا الحدث، لا بوصفه إعلانًا

سياسيًا فحسب، بل بوصفه كشفًا أنطولوجيًا عن بنية الوجود ومسار الخلاص.

هذا البحث يحاول الغوص في أعماق تلك الرؤية

العلوية، حيث تتحوّل الولاية إلى فلسفة كاملة، ويتجلى الغدير لا كمناسبة طقسية، بل

كنموذج كوني يُعيد تشكيل العلاقة بين الإنسان، والنبوة، والحقائق الكبرى.

إنه رحلة فكرية-عرفانية، تُعيد تفسير النصوص،

وتُقارن بين المدارس الفلسفية، وتُنقِّب في شخصيات مثل علي وسلمان بوصفهم تجليات

نورانية، لا رموزًا تاريخية فحسب.

مقارنات فلسفية وعرفانية

يُظهر العرفان العلوي في عيد الغدير قدرة

فريدة على الحوار مع أنساق فلسفية متباينة، من الأفلاطونية إلى المسيحية، ومن

الهرمسية إلى فلسفة التاريخ. هذا الفصل يستعرض كيف تتقاطع البنية الروحية للغدير

مع رموز الفكر الكوني دون أن تفقد خصوصيتها الإسلامية العميقة.

العلويون والأفلاطونية

المحدثة: وحدة الوجود في مرآة الفيض

في أفلوطين، ينطلق الوجود من

"الواحد" الذي يفيض عنه العقل، ومن العقل تنبثق النفس الكلية، في سلسلة

تُشكّل الخلق. العرفان العلوي يعيد تشكيل هذه السيرورة، ولكن في صورة مجسدة

تاريخيًا:

عنصر أفلوطين: الواحد

مقابل علوي: الله (الغيب

المطلق)

الوظيفة الوجودية: مصدر الفيض

الوجودي

عنصر أفلوطين: العقل

مقابل علوي: علي(ع)

الوظيفة الوجودية: مبدأ النظام الكوني والباطن

عنصر أفلوطين: النفس الكلية

مقابل علوي: سلمان (س)

الوظيفة الوجودية: الوسيط بين

المطلق والنسبي

لكن الفرق الجوهري يكمن في التجسيد. فبينما

يحتفظ أفلوطين بالتجريد، يُقدّم العرفان العلوي شخصيات ناطقة حية تمثل هذه

المراتب، ليصبح الغدير لحظة انكشاف منظومة الفيض، لا مجرد فكرة رمزية.

عيد الغدير وفلسفة التاريخ: من

هيجل إلى توينبي

يرى هيجل في التاريخ مسارًا للعقل المطلق نحو

التجلي الكامل. وعند نقطة معينة، يحدث الانتقال من الوحي إلى الذات – تمامًا كما

يحدث في الغدير، حين ينتقل الحق من النبوة إلى الولاية.

الغدير بهذا المعنى لا يحدث في الماضي، بل

يحدث في كل طقس يُستعاد فيه الميثاق، في كل لحظة إدراك ترتفع فيها الذات نحو

الانكشاف.

العرفان العلوي والهرمسية:

سلمان كـ"هرمس الإسلام"

في التراث الهرمسي، يُجسد هرمس مثلث العظمة

دور النبي والفيلسوف والملك. سلمان الفارسي يؤدي هذه الوظائف الثلاث في المخيال

العلوي:

1. النبي: بوصفه مُبشّرًا بالباطن ومُقرّبًا

من أهل البيت.

2. الفيلسوف: في كونه ناقلًا للحكمة

الإيرانية واليونانية.

3. الملك: كوالي للمدائن، حاملًا للحكمة في

الفعل السياسي.

وتتجلى لحظة الغدير هنا كـ"لوغوس"،

الكلمة التي أُعلن فيها السر الوجودي، المشابه للوحي الأول عند بويماندريس في

الفكر الهرمسي. لكن سلمان يظلّ إنسانًا، لا إلهاً، مما يحفظ للعرفان العلوي أصالته

الإسلامية التوحيدية.

بعد أن عبرنا معًا عوالم الغدير، من صحاري خم

إلى مرايا الميتافيزيقا، يظهر لنا أن عيد الغدير، في العرفان العلوي، ليس لحظة من

الماضي، بل نقطة دائمة في بنية الوجود. إنه اللحظة التي يلتقي فيها الظاهر

بالباطن، التاريخ بالرمز، الإنسان بالمطلق.

لقد رأينا كيف يتحوّل عليّ من إمام إلى

"عين الوجود"، وسلمان من تابع إلى "باب المعرفة"، ورأينا كيف

تندمج هذه الرؤية مع نماذج فلسفية كبرى، لكنها تبقى متجذرة في النص القرآني

والتجربة الإسلامية.

الغدير هنا لا يُستعاد كي نحتفل، بل كي

نتحول. ليكون السؤال الأخير: هل يمكن لفكرة الولاية أن تُصبح طريقًا نحو المعرفة،

لا مجرد ولاء؟ وهل يمكن لعاشق الحقيقة أن يجد في الغدير ولادة ثانية؟

هذا البحث، بأجزائه الأربعة، لا يزعم تقديم

أجوبة نهائية، بل يفتح أفقًا جديدًا للتأمل، حيث يصبح كل قارئ سالكًا، وكل لحظة

غديرًا، وكل تجربة بحثًا عن الوجه الذي لا يهلك.

تعليقات: (0) إضافة تعليق